Parlerò solo di musica.

Uno dei difetti più gravi di chi opera oggi nell’arte visiva, prima ancora che degli artisti, dei teorici (gli storici, i curatori e via andare), è quello di dimenticare che essa prima di tutto è chiamata a usare un linguaggio specifico, perfettamente autonomo e veicolo di un pensiero che ha poco in comune con quello filosofico, letterario o musicale. Esattamente come avviene in musica, dove sono molto poche le persone a ignorarne l’autonomia: la musica è astratta e quest’aggettivo taglia la testa al toro. Il “poco a che fare” è indigeribile a molti, ma occorre che costoro ricordino che i tempi di una riflessione filosofica non sono gli stessi del pensiero di cui parlo.

Il saggio di Sergio Benvenuto, pubblicato da Antinomie sulle tesi di Walter Benjamin, è stato discusso da Luigi Bonfanti sullo stesso foglio il 16 settembre 2020. Un dibattito sul quale voglio intervenire, ma senza costringere il lettore a sorbirsi un mio riassunto: lo rimando alla lettura dell’ultimo saggio che si incarica di farlo.

Subito una domanda provocatoria e sempliciotta: che differenza c’è tra i barattolini di Piero Manzoni, chiaramente figli del Pissoir duchampiano, e, per esempio, un quadro di Giorgio De Chirico? Nessuno dei due si può considerare astratto, nel senso in cui lo è la musica o per esempio un Mark Rothko. Abbiamo subìto fiumi di letteratura che hanno tentato di rispondere, a cominciare da quella inaugurata dagli stessi autori del Pissoir e del barattolino, a finire appunto ai due articoli a cui faccio riferimento. L’objet, che sia trouvé o fabriqué ad hoc, rimane il contenitore potenziale di un’aura stabilita in seguito dall’apparato critico ermeneutico (viene in mente come caso limite la bagarre suscitata dalla banana di Maurizio Cattelan). Cercherò di rispondere io stesso cambiando registro: apro quello musicale.

Facciamo prima di tutto un po’ d’ordine:

Primo: l’aura, con buona pace di Benjamin, è intramontabile finché esisterà l’arte (tesi sostenuta da ambedue gli autori, che hanno tirato dentro anche Giorgio Agamben). Che sia l’apparato critico ermeneutico o il mercato a determinarla è fra i due autori oggetto di discussione, ma a mio avviso sterile. Perché, usando le parole di Jacques Lacan, Secondo: ”Il denaro (quindi il mercato) sarà l’ultimo dei significanti, ma è comunque un significante”. Ricordo però ad ambedue che l’affermazione va corretta da un brevissimo aforisma di Theodor W. Adorno, amico di Benjamin (in Minima Moralia), Terzo: “Non esiste vera vita nella falsa” .

Passar sopra queste tre verità significa contribuire al marasma letterario ermeneutico-filosofico e alimentare il fiume di parole di cui sopra. Se si fosse letto con attenzione l’impegno critico di Glenn Gould, che si occupava solo di musica, se si fosse capito quale è il vero, sano modo di fare critica d’arte, suonandola certo, ma anche riflettendo sui mezzi specifici del suo linguaggio, sulla tonalità, la serialità, il contrappunto, la fuga, il concetto d’armonia, le assonanze e dissonanze, gli armonici e via discorrendo, forse avremmo potuto trasferire un’attenzione analoga all’arte visiva e trovare una risposta semplice al quesito posto sui barattolini e il quadro di De Chirico. Di fronte all’affascinante Incertezza del poeta (di quest’ultimo pinctor optimus) ho provato con la fantasia a immaginarmi un colore diverso da quel giallo-verde che campeggia dietro la testa di gesso e le banane (ah, siamo sempre sul punto!): tutto sarebbe precipitato a terra miseramente: quel colore, anzi, quei colori, e non altro reggevano il quadro, il suo titolo, la sua forma. (Generalmente non accompagno immagini digitali sui percorsi dei miei ragionamenti: la luce diretta è una cosa, la riflessa, quella dell’originale un’altra. Ma qui è necessario dare un’idea di quanto vado dicendo).

Il Novecento nell’arte visiva è stato il secolo dei discorsi e, mea culpa, anche del mio ora e di alcuni precedenti dettatimi dall’indignazione per lo stato di fatto. Vogliamo finirla una buona volta e tornare a ricordare i valori specifici del nostro linguaggio elettivo? Vogliamo pensare che Johann Sebastian Bach non è tramontato per Gould, come Pontormo per Federico De Leonardis?

Che poi dietro le quinte i soliti ignoti se la giochino a suon di aura e di aurum, non è affare che riguardi gli artisti. Come ci ha insegnato la storia, La Divina Commedia è stata ignorata per tutto il Settecento. Cose che capitano: non tutti si trovano d’accordo sul fatto che Wolfgang Amadeus Mozart fosse un grande musicista (fra questi proprio Gould che non lo giudicava all’altezza di Arnold Schöenberg): questo fa parte della normale dialettica fra artisti. È comunque costruttivo discuterne. Meno soffermarsi se l’aura generata da Fountaine sia attribuibile a Marcel Duchamp e ai suoi discorsi o alla sua figura carismatica, costruita sapientemente da lui stesso e dall’apparato critico ermeneutico. Concettuale è parola ambigua sulla quale è stato alimentato il fiume di quelle di cui parlavo prima: l’Arte della fuga non lo è?

Facile contestare frasi come queste, “Nella modernità conta la praxis (aristotelica) in quanto essa esprime la vita unica dell’artista” (Bonfanti): questo invito al narcisismo ha avuto gravi conseguenze: l’ “aurum” di Andy Warhol e il Barocchetto volgare attuale (v. un mio intervento di qualche mese fa su Fyinpaper). Ancora: “La mia arte sarebbe quella di vivere ogni istante, ogni respiro; è un’opera che non si può ascrivere a nessun ambito specifico, non è né visiva, né cerebrale. É una specie di euforia costante”. Alla faccia della presunzione! Duchamp sapeva che Paul Celan, proprio mentre lui pronunciava quelle parole, aveva cercato di accoltellare sua moglie, (mentre non si conosce il viceversa?). É facile cadere nel ridicolo quando si dimentica il convitato di pietra: il giallo delle banane. Non faccio salti logici: tutto si tiene, tutto diventa chiarissimo perché ci si è dimenticati della specificità del linguaggio visivo.

Per concludere, cercando brevemente di aiutare qualcuno a capire perché la vita di un artista ha ben poco a che vedere con la sua arte e niente per lo meno col linguaggio che si è scelto per comunicare (e nello stesso tempo giustificare il mio sorriso di superiorità nei confronti dell’affermazione del francese di cui sopra quando si permette sparate come quella), porterò un esempio, sempre in musica (ma in tutti i campi si sprecano): la vita artistica di Schöenberg, il più rivoluzionario dei musicisti del primo Novecento, è uno specchio del suo cruccio, della sua estrema coscienziosità di creatore e in definitiva quindi nei confronti proprio del linguaggio, della sua estrema singolarità; la sua vita reale della sua prepotenza, della sua mania di persecuzione, dell’ossessione che lo ha dominato tutta la vita di esser copiato. La vita di un artista è meschina forse più di quella di nessun altro: senza voler giustificare alcunché, bisogna però considerare che lui è fragile, nevrotico, imprevedibile: si taglia un orecchio o accoltella un collega o un creditore. Ma il suo linguaggio è la pietra che passa i secoli.

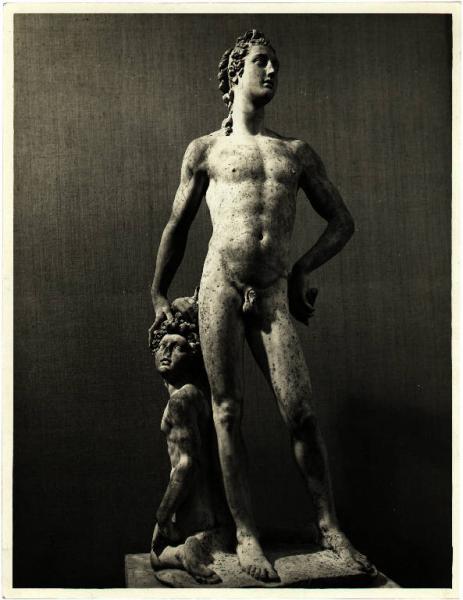

E basti per tutti quella dell’Apollo di Benvenuto Cellini al Giardino di Boboli.