Non v’è dubbio che la legalità sia un bene prezioso; il rispetto della legge è il presupposto di ogni civile convivenza, senza di esso verrebbe meno la società stessa, la quale ha come fondamento la condivisione di valori codificati, oppure accettati sotto forma di consuetudini radicate nel comune sentire, consuetudini aventi cioè forza di legge.

Nondimeno, talvolta, la scrupolosa osservanza di questo cemento sociale che è la legge, può sfociare nell’orrore, nell’orrore più terrificante che si possa immaginare: è il caso della vicenda che mi accingo a narrare, vicenda storica preciso, maledettamente storica, che si svolge attorno alla persona di Lucio Elio Seiano, morto al tempo dell’imperatore Tiberio, come Gesù d’altronde, morto in croce due anni dopo di lui.

Seiano, prefetto dei pretoriani, che ha riunito e accasermato nei Castra Pretoria, non lontano dal colle del Viminale, oggi sede di quella parvenza pretoria che è il Ministero degli interni, a testimonianza di quanto il potere sia affezionato ai luoghi, Seiano, prefectus praetorio, si diceva, era allora l’uomo più potente di Roma.

Tiberio, infatti, per sottrarsi alla pressante ingerenza della madre Livia, moglie di Augusto, alla quale deve il trono, e per abbandonarsi in santa pace ai suoi non pochi vizi, si è rifugiato nelle ville dell’incantevole e inaccessibile isola di Capri a godersi le tenere, succhianti boccucce dei suoi “pesciolini” e ad alzare liberamente il gomito senza dover sentire il suo nome storpiato in Biberio, perché ai Romani, si sa, piaceva, c’avevano gusto alle irriverenti storpiature dei nomi.

A Roma rimane a mano libera lui, Seiano, temuto e onorato, la città è piena di sue statue, le vie sono tappezzate dei suoi ritratti in oro, è associato al consolato con l’imperatore, il suo genetliaco è celebrato come una pubblica festività, ed è a lui, modesto cavaliere proveniente dall’ordine equestre, che storcendo il naso l’aristocrazia senatoria si rivolge per favori, prebende, protezione, è lui che esercita di fatto l’imperio; gli manca soltanto la potestà tribunizia, che renderebbe sacra e inviolabile la sua persona, per poter legittimamente aspirare alla successione di Tiberio, il quale però, ben informato su quanto accade nella città eterna, ha in sospetto tanto potere e prepara dunque la trappola dove l’incauto prefetto cadrà.

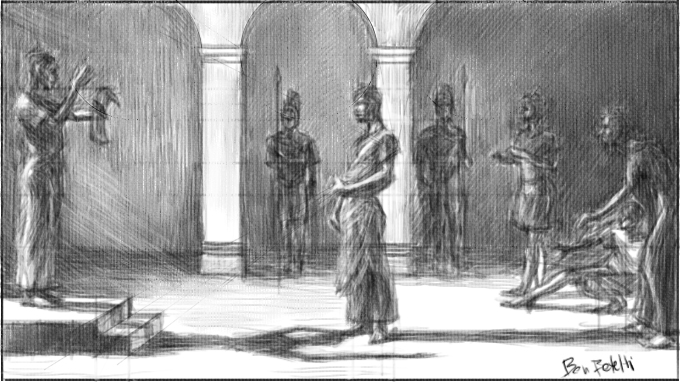

Senza scomodarsi dalla sua beata isola dei piaceri, l’ombroso, imperscrutabile imperatore fa perfidamente circolare la voce che, con una lettera indirizzata al Senato, conferirà a Seiano la tanto ambita potestà tribunizia, e questi felice abbocca: attorniato da uno stuolo di adulanti cortigiani, che fanno a gara per stargli il più vicino possibile nel momento del successo, prende fiducioso posto nel tempio di Apollo Palatino, dove si svolge la seduta, assaporando il gusto della vittoria, dell’imminente investitura che gli spianerà la strada della successione.

Invero la lettera esordisce con apprezzamenti per il suo operato, ma procedendo i toni si fanno via via più freddi, staccati, finché lo sgomento prefetto ha l’amara sorpresa di udire dalla voce leggente parole di biasimo per lui, parole che gli fanno il vuoto attorno, peggio fosse un appestato, si allontano tutti da lui, che suda freddo, e quando infine l’imperatore conclude la missiva chiedendone l’arresto, è coperto di insulti e di sputi, è strattonato, tanto più violentemente offeso e strattonato da quanti gli erano amici e che ora devono dimostrare di non esserlo affatto.

Ma di cosa è accusato Seiano?

La lunga lettera, che Giovenale definirà “verbosa et grandis epistula”, non contiene in realtà precise accuse, è quanto mai vaga, fumosa, ma i toni non certo benevoli bastano a scatenare l’ira e il risentimento dei senatori nei confronti di questo quasi plebeo, di questo parvenu assurto a tanti onori, a tanto potere.

Le agguerrite coorti pretoriane sulle quali il prefetto tanto faceva affidamento, allettate da promesse di generosi doni imperiali, non accorrono in suo aiuto, lasciano fare, ed egli, senza neppure la parvenza di un processo, è strangolato e rotolato giù dalle scale Gemonie, e il suo cadavere, prima di essere buttato nel Tevere, è per alcuni giorni oggetto di scempio, è straziato dalla furia popolare.

Molte persone a lui in qualche modo legate da rapporti di interesse o di amicizia sono uccise, incarcerate, perseguitate, Tiberio lascia briglia sciolta ai livori, alle vendette di chi ha subito torti o non ha ricevuto abbastanza favori, e si spinge oltre nella sua sete di sangue, vuole quello che potremmo definire un vero e proprio sterminio genetico, vuole infatti la morte degli incolpevoli figli, tre, due maschi e una femmina, Iunilla, una bambina di appena dodici anni.

Di lei poco o nulla si sa, e in effetti che cosa c’è da sapere di una dodicenne? Che neonata fu promessa sposa al giovane Druso, figlio del futuro imperatore Claudio, oltre a ciò è Tacito che si occupa sommariamente di lei, che scrive dei suoi ultimi minuti di vita, poche righe comunque, toccanti e raccapriccianti ad un tempo, scarna cronaca di un fatto di crudeltà inaudita, di un abominevole crimine perpetrato in nome della legge.

Condotta al patibolo, la piccola Iunilla confusamente intuisce la propria mala sorte, spaventata e tremante chiede con insistenza ai suoi aguzzini: “Che colpa ho commesso? Dove mi portate?”. E allo sprezzante silenzio di questi, che non la degnano d’uno sguardo, suggerisce lei stessa risposta: “Forse sono stata cattiva? Forse ho fatto i capricci?”. Se è così promette, promette con tutta la forza della disperazione che non farà più capricci, che farà la brava bambina, che se dovesse comportarsi male la punissero pure, la sferzassero pure come s’usa con la verga, lei non si opporrebbe, accetterebbe il castigo, ma la lascino in vita, supplica col suo vocino spaurito e con le lacrime agli occhi.

Altro ci vuole che l’angoscia di una bambina per intenerire quei cuori coriacei, sordi ad ogni sentire che non sia la ferocia.

Giunti sul luogo dell’esecuzione, il boia che la prende in consegna sa il suo mestiere, sa che la legge proibisce l’impiccagione di una vergine e così provvede lui stesso a far rispettare la legge: afferra brutalmente quel corpicino indifeso che piange ormai rassegnato alla violenza e alla vergogna, e lì sul tavolato del patibolo, tra le grida di scherno dei presenti che lo incitano alla turpitudine, lì, fronte a quella piccola folla che vuol godersi lo stuprevole spettacolo, il boia la svergina, prima di metterle il cappio al collo: tutto secondo legge!

Leggi dello stesso autore: