Riproduciamo di seguito un capitolo dedicato al tema della “drammaturgia della luce”, tratto dal libro “Luce attiva”. Questioni della luce nel teatro contemporaneo, la cui terza edizione, arricchita e aggiornata, è uscita nel 2024 presso l’editore Titivillus. L’opera rimette radicalmente in discussione il modo di intendere la luce nella teoria e nella pratica teatrali. Rilegge in questa chiave alcune tra le più importanti vicende della messinscena teatrale occidentale, dai grandi riformatori di inizio Novecento, fino ad artisti contemporanei quali Josef Svoboda, Alwin Nikolais, Robert Wilson. Non per delineare una storia in qualche misura organica della luce teatrale, ma per individuare, riguardo al suo uso, delle questioni di base. Le problematiche della luce vengono liberate dai contesti circoscritti della tecnica e dell’immagine nei quali restrittivamente finiscono spesso per venir relegate, ed indagate in ambiti come quelli della struttura spazio-temporale dello spettacolo, della costruzione drammatica, della creazione poetica, dell’azione, del rapporto con il performer. Una parte dedicata al lavoro teatrale dell’autore documenta il punto di vista peculiare che sta alla base del volume, interno ai processi creativi e al rapporto operativo con la tecnica.

Fabrizio Crisafulli è regista teatrale e artista visivo con base a Roma. Svolge la propria attività internazionalmente. Nel 2015 gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Filosofia/Performance Design dall’Università di Roskilde (Danimarca), per i risultati del suo lavoro teatrale.

Modi della luce attiva

Le esperienze prese sinora in considerazione hanno riguardato alcuni tra i più significativi apporti allo sviluppo e all’affinamento delle concezioni della luce, che, non casualmente, sono venuti da artisti il cui itinerario si è delineato in maniera indipendente ed eccentrica rispetto alle pratiche dominanti nel loro tempo. In questi percorsi di ricerca, la luce non è stata intesa come elemento inerente solo la sfera visiva, ma riguardante pure, in maniera sostanziale, l’organizzazione dello spazio e del tempo; e il senso e la struttura del lavoro.

La luce, in tali esperienze, ha contribuito alla determinazione di questi aspetti in diversi modi. Che sono inevitabilmente dei modi di relazione. Possiamo tentare una classificazione di tali modalità, necessariamente schematica ma, credo, utile; tenendo conto che ognuna di esse, nella realtà, raramente opera in maniera isolata e assai spesso invece collabora, si integra o si confonde con altre modalità.

Potremmo dire che la prima di esse è costituita dalla luce in quanto mezzo per “illuminare” gli attori e la scena; la seconda dalla luce in quanto oggetto di visione, e quindi come immagine, forma, figura; la terza dalla luce in quanto fonte, strumento, apparecchio. Tutti e tre questi modi possono connotarsi, o meno, come azione. Dar luogo, o meno, ad una luce attiva.

Il primo modo – l’“illuminazione” – nella sua forma più elementare, potrebbe connotarsi come semplice “luce funzionale”, destinata a rendere visibili la scena e gli attori. Ma è un caso che raramente appartiene al teatro. O, perlomeno, raramente vi appartiene in una forma “indifferente”.

Anche quando venga adottata un’illuminazione semplice e apparentemente neutrale, questa può infatti assumere, nelle sue relazioni, un senso che va molto oltre il fatto strumentale; che può essere legato a scelte di fondo, di tipo poetico, in rapporto alle quali la luce può funzionare comunque come attività, magari anche solo nella mente dello spettatore.

È il caso di Bertolt Brecht. L’autore e regista tedesco, com’è noto, era per una luce omogenea, diffusa, fissa e bianca, antisuggestiva e antillusionistica, alla quale affidava il compito di consentire la massima presenza/visibilità dell’attore e, allo stesso tempo, la massima attenzione critica e capacità di giudizio dello spettatore. Brecht intendeva la luce come mezzo per “neutralizzare la tendenza del pubblico ad abbandonarsi all’illusione”. Voleva quindi la “scena molto vivamente illuminata”, ritenendo che “le mezze luci, sommate alla totale oscurità della sala, che impedisce allo spettatore di scorgere il suo vicino e lo nasconde a questo, tolgano allo spettatore gran parte della sua lucidità mentale” [1].

Un approccio di questo tipo – per quanto abbia come esito un’illuminazione neutra e stabile – costituisce una presa di posizione precisa ed incisiva rispetto alla realizzazione delle intenzioni dell’autore, alla determinazione della struttura e delle dinamiche dello spettacolo, e alla definizione dei rapporti col pubblico.

Osservazioni simili si possono fare rispetto ad alcuni maestri del teatro contemporaneo come Grotowski, Brook o Barba, nei cui lavori la luce ha un ruolo apparentemente secondario o neutrale.

Registi come Brook o Grotowski, ha osservato Lorenzo Mango, “giungono a sostenere l’esigenza di una luce neutra, bianca, totalmente priva di un’espressività propria, che serva, quindi, solo a far vedere lo spazio e gli attori, creando una sorta di trasparenza dello sguardo (…). Cancellare la luce, o forse dovremmo dir meglio gli effetti di luce, è un modo di sottrarsi ad un teatro di finzione. D’altronde lo stesso Craig (…) sostiene che, in una prospettiva ideale, la fonte di illuminazione perfetta sarebbe quella naturale, quella, cioè, che più si allontana dagli artifici del linguaggio e che, invece, aiuta la scena a tornare alla sua originaria condizione di realtà. Le luci bianche, assolute, immobili del Teatro povero di Grotowski e di molti degli spettacoli di Brook sembrano rispondere ad una simile esigenza (…). Non se ne può parlare, dunque, come di una scrittura, perlomeno in termini propri, ma ugualmente si tratta di (…) un uso strutturale che riguarda il modo di organizzare e pensare la scrittura del teatro” [2].

Si può aggiungere che anche un’illuminazione “semplice” può essere in grado, nelle mutevoli relazioni che con essa stabiliscono gli attori e la scena, di esprimere una certa complessità, oltre che forza e chiarezza, e connotazioni simboliche e di “ruolo” precise. Mi limito ad indicare un esempio-limite, proprio per questo significativo: Itsi Bitsi, di Eugenio Barba, del 1991; spettacolo nel quale veniva impiegato un unico proiettore, fisso e ad intensità costante per tutta la durata del lavoro. Lo spot, sospeso al centro della scena e puntato “a pioggia” verso il basso, formava sul palco un’area circolare di luce, calibrata nella sua tensione rispetto allo spazio, ben percepibile dal pubblico, che era disposto in posizione elevata, su gradoni. In quella condizione, erano gli attori, con i loro spostamenti in scena, a creare i “cambi-luce” in rapporto all’evolversi dell’azione. Immediatamente sotto l’apparecchio, gli attori erano illuminati da una luce “dura”. Ai bordi del fascio, da una più morbida. Sul proscenio apparivano in controluce, stagliati contro il palco illuminato. Alla fine dello spettacolo, un ombrello chiaro, con i raggi in posizione concava, veniva agganciato all’apparecchio stesso, facendo da diffusore e creando sulla scena un chiarore più soffice e di diverso colore. L’“illuminazione”, data da quella sola fonte, operava in maniera articolata per il modo come le azioni erano concepite e realizzate rispetto ad essa. L’unico proiettore assumeva presenza e qualità simboliche, legate anche all’associazione con il sole che poteva prodursi nella mente dello spettatore, pur non essendovi nel lavoro intenzioni naturalistiche.

Non si tratta naturalmente di sostenere alcun tipo di poverismo, ma piuttosto l’idea, già espressa, che non sia necessariamente la quantità in sé degli strumenti a creare maggiori opportunità creative, e che queste ultime siano innanzitutto legate alla qualità dell’uso dei mezzi nei loro rapporti con le motivazioni poetiche dello spettacolo e con il complesso delle azioni; che, inoltre, il progetto-luci debba prestare agli elementi che si relazionano con l’illuminazione (come, appunto, le posizioni e i movimenti degli attori e degli oggetti nello spazio) un’attenzione non minore di quella rivolta alle sorgenti luminose.

Queste qualità d’uso e queste relazioni possono trovare le loro condizioni di realizzazione, a seconda dei casi, in una strumentazione di minore o maggiore complessità. Il lavoro di Robert Wilson, del quale parleremo più avanti, che è rivolto a conferire alla luce un forte grado di autonomia e una grande capacità di strutturazione drammatica, si avvale, diversamente da quello di Barba, di una strumentazione molto consistente; la quale – usata in maniera sapiente e mai inessenziale – dà il suo contributo sostanziale ad un lavoro di elevatissima qualità estetica, compositiva e costruttiva.

Nel definire sopra le modalità della luce, abbiamo distinto tra luce che “illumina” e luce come oggetto di visione, e quindi come immagine. È tuttavia evidente che anche all’interno del primo modo possa esservi una capacità della luce di creare immagine, nelle sue relazioni con la scena e gli attori. Anzi, questa capacità costituisce la declinazione più diffusa in teatro della modalità “illuminazione”.

Lo abbiamo visto nei progetti di Appia e di Craig, nei quali l’“illuminazione” era chiamata a modellare presenza, forma, composizione nello spazio e nel tempo dell’architettura scenica e delle azioni; contribuendo sostanzialmente a definire l’atmosfera e il senso delle singole scene. Attraverso l’uso, ad esempio, di luci concentrate e tagliate; di fasci direzionati su porzioni dello spazio e sulle azioni; delle ombre. È il tipo di luce che – insieme alle proiezioni – Appia chiamava lumière active.

Anche Mejerchol’d impiegò magistralmente la possibilità di creare immagine attraverso le illuminazioni parziali. Nella messinscena del Revisore di Gogol (1926), ad esempio, spettacolo dove tutta l’azione si svolgeva in uno spazio molto angusto, senza piani ampi, sfruttò l’opportunità di isolare con la luce il gruppo degli attori nello spazio, e, all’interno di esso, i singoli personaggi o anche solo i loro volti, creando dei “primi piani”. Con soluzione di tipo cinematografico. “Bisogna che sia visibile tutto il gioco mimico – scrisse – che sia illuminato il viso, senza scorci del corpo. Qualcosa come al cinema” [3]. Un impiego dell’illuminazione di tipo plastico, fortemente suscitatore di immagini, fu quello fatto da Kazimir Malevič nella sua famosa messinscena di Vittoria sul sole di Kručënych (1913). In essa utilizzò le luci di taglio per frammentare e scomporre le figure degli attori che indossavano costumi di foggia geometrica, voluminosi, sfaccettati [4]. Un’illuminazione radente, a squarci, a fasci concentrati, fu tipica, com’è noto, del teatro espressionista [5].

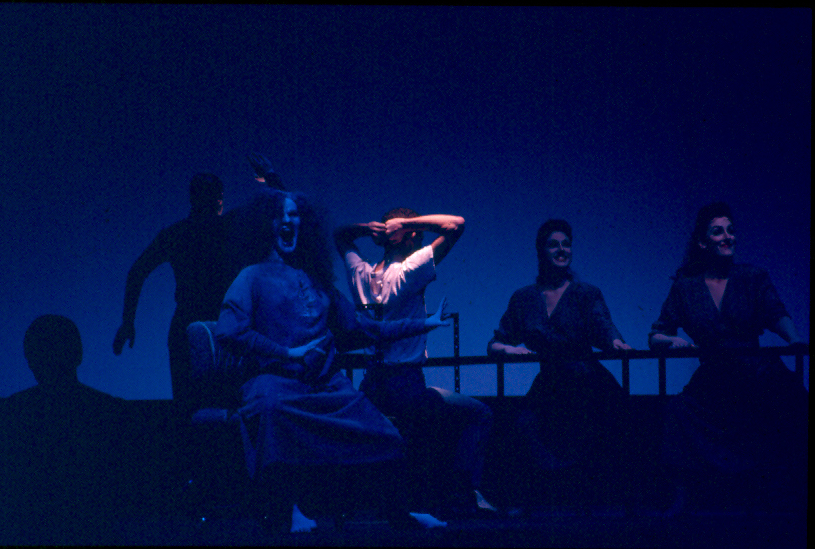

Di come le illuminazioni parziali, direzionate, tagliate, possano svolgere un ruolo importante in senso drammaturgico e di organizzazione spazio-temporale delle azioni, è stato molto indicativo anche il lavoro di Carmelo Bene. Nell’Otello, ad esempio, come scrive Lorenzo Mango, Bene “lascia per tutto il corso dello spettacolo gli attori in scena sprofondati nel buio, da cui va a trarli, di tanto in tanto, un raggio di luce per immetterli di forza nel vivo dell’azione (…). Più che entrare in scena dunque, i personaggi appaiono in scena (…). ‘Prendere la luce’, che è uno degli elementi base della grammatica della recitazione, è, per lui, tutt’altro che un momento neutrale dello spettacolo. È un atto, invece, su cui Bene gioca molto, instaurando una sorta di dialogo tra il suo corpo e la luce, cui corrisponde un dialogo altrettanto stretto tra il corpo e il buio” [6].

Un’ulteriore variante della modalità “illuminazione” è quella costituita dalla luce intesa come “atmosfera”. La quale certamente non si sottrae alla funzione di illuminare scena e attori, ma è contemporaneamente capace – spesso avvalendosi del colore – di creare un clima, un senso ambientale o cosmico, o l’evocazione di uno stato d’animo. E’ un tipo di luce che abbiamo visto appartenere, in modi diversi, a Fortuny, ad Appia, a Craig; spesso associata a forme “dirette” di luce-immagine, come le proiezioni.

La seconda modalità in senso stretto – la luce come “oggetto di visione” – costituisce un campo estremamente vasto, che ha avuto una crescita notevole a partire dalla fine dell’Ottocento, con l’avvento dell’elettricità e sotto l’influenza, anche, della fotografia e del cinema, ed una ulteriore estensione a partire dalla seconda metà del Novecento, connessa allo sviluppo delle nuove tecnologie. Essa è legata all’impiego di sorgenti che producono, come detto, immagini, forme, figure; in maniera diretta o per riflessione: proiezioni fisse e in movimento (diapositive, film, video); luci profilate (da sagomatori o altri apparecchi adatti a questo scopo); singole fonti a vista, come lampadine (abbiamo visto il caso, eclatante in tal senso, degli “spettacoli elettrici”) o tubi al neon; vernici luminescenti (si è parlato del loro uso da parte di Loie Fuller e dei futuristi; e non si può non pensare alla scena della Salomè di Carmelo Bene, totalmente disegnata da linee luminescenti colorate); e, in anni più recenti, laser (che, per eccellenza, non è luce che illumina, ma che mostra se stessa); monitor; ologrammi; sorgenti LED.

L’uso di questo tipo di strumenti porta in teatro questioni e relazioni complesse – in termini di rapporti tra diversi media, tra materiale e immateriale, reale e virtuale, azione viva e azione registrata. Di importanza particolare in questo ambito sono naturalmente le proiezioni sceniche. Come abbiamo visto, il loro impiego si era diffuso (essenzialmente per effetti naturalistici ed atmosferici) già nell’ultimo quarto dell’Ottocento, all’indomani dell’introduzione dell’elettricità nei teatri. E, con Fortuny, Appia, Craig, era divenuto un fattore innovativo importante nel contesto della riforma dell’illuminazione scenica. Negli anni Dieci del Novecento, molti registi e scenografi teatrali usarono le proiezioni in termini propriamente scenografici e drammaturgici: relazionandole in maniera sostanziale all’azione scenica. Nel 1918, ad esempio, a Praga, Karel Hugo Hilar, grande innovatore della regia teatrale ceca, introdusse quelle che definiva “scenografie di luce”: proiezioni di elementi scenici colorati. Negli anni Venti, le proiezioni sceniche furono impiegate, con motivazioni sostanziali e costruttive dello spettacolo, anche da grandi maestri della regia come Mejerchol’d ed Ejzenštejn in Russia, o Reinhardt e Piscator in Germania. Nel corso degli anni Trenta, ancora a Praga, città pioniera nel settore, Emil František Burian, influenzato dalle esperienze di Piscator rivolte ad integrare azione viva e immagini proiettate, impiegò in scena proiezioni di intere sequenze filmiche e “scenografie mobili”, concepite in rapporto all’attore. A Burian si devono, tra l’altro, le prime esperienze di uso appropriato del tulle come schermo riflettente-trasparente per integrare immagine proiettata e retrostante azione dal vivo. Sulla base di tecniche come questa, col suo Theatergraph (1941) tentò di integrare, visivamente e drammaturgicamente, azione, scena, luci e proiezioni. Delle questioni connesse con l’uso di queste ultime, e di strumenti recenti di luce-immagine come il video o il laser, tratteremo più avanti, in particolare attraverso gli esempi di Josef Svoboda, Alwin Nikolais, Robert Wilson.

Un’ulteriore notazione che qui possiamo fare, relativa allo sviluppo degli strumenti di luce-immagine, riguarda le sorgenti utilizzate come oggetti luminosi assunti come elementi-base per la costruzione della performance. Questo particolare uso della luce non smise di esistere quando la lampadina di Edison finì di essere oggetto di meraviglia. Ha avuto i suoi ricorsi con il comparire di nuove sorgenti. È il caso degli spettacoli di luci LED diffusisi recentemente. Spettacoli di giocolieri o “danze di luce” con forte carattere spettacolare e di intrattenimento, che utilizzano strumenti e materiali sofisticati (ad esempio, oggetti, anche piccoli, contenenti al loro interno diodi rossi, verdi e blu, e circuiti elettronici per il missaggio della luce da essi emessa), proponendoli con quel gusto per la sorpresa e per la rappresentazione tecnologica che era tipico degli “spettacoli elettrici” ottocenteschi. Manifestazioni in molti casi forse non di grande rilievo dal punto di vista artistico, ma che sono state elemento di interesse per manifestazioni di tipo scientifico, e lo sono comunque per possibili sviluppi sul piano creativo e strutturale.

Quest’ultimo esempio riguarda un approccio vicino alla terza modalità: quella della luce come fonte, strumento, apparecchio. Tale modalità, nel suo uso teatrale, assume spessore, naturalmente, quando le motivazioni che stanno alla base dell’importanza attribuita al mezzo (nella quale può rientrare il suo essere tenuto a vista) sono coerenti con le scelte poetiche di fondo dello spettacolo; e quando la posizione dello strumento nello spazio, le sue ricorrenze nel tempo, le sue relazioni con le azioni (attoriali, come della scena e degli altri apparecchi) sono organizzate in rapporto a questioni drammaturgiche, in maniera tale da configurare un “ruolo” dello strumento stesso, come nell’esempio fatto sopra di Itsi Bitsi.

Già Appia parlava di “ruolo” degli apparecchi. I futuristi italiani tendevano sempre a conferire agli oggetti – compresi gli strumenti – un senso attivo e drammatico; gli scenografi costruttivisti russi tenevano a volte a vista gli apparecchi illuminanti, intesi come oggetti e come congegni, coerentemente con le scarne strutture sceniche dei loro spettacoli e con lo stile “meccanico” delle azioni e dei movimenti. Brecht – entro il tipo di approccio accennato – espresse la necessità di tenere visibili le sorgenti luminose come “mezzo per impedire un’indesiderabile illusione [che] non impedisce punto, invece, la desiderabile concentrazione”. Precisando che “se illuminiamo lo spazio in cui recitano gli attori, in modo che lampade e riflettori entrino nel campo visivo dello spettatore, disturbiamo in una certa misura l’illusione, che questi ha, di trovarsi al cospetto di un avvenimento ‘colto sul momento’, spontaneo, non sperimentato, vero insomma. Egli vede che sono state prese disposizioni per mostrargli un certo fatto, vede che qui si sta ripetendo qualcosa in particolari circostanze: per esempio, sotto una luce vivissima. Col mettere in mostra le sorgenti luminose si tende a combattere l’intenzione di nasconderle, tipica del vecchio teatro. In una serata sportiva – per esempio, in un incontro di pugilato – nessuno si aspetterebbe che venissero occultate le lampade; e sebbene le manifestazioni del teatro moderno siano indubbiamente altra cosa di quelle sportive, non si differenziano da esse sul punto della necessità, propria al vecchio teatro, di occultare le fonti di luce” [7].

Gli apparecchi illuminanti hanno avuto a volte una vera e propria vita scenica nei lavori di Leo De Berardinis e Perla Peragallo. In Sir and Lady Macbeth (1968), ad esempio, l’illuminazione era ottenuta “con una ventina di lampade a pinza riunite in una sorta di albero” che a un certo punto si accendeva violentemente [8]. Nello stesso spettacolo venivano utilizzate torce elettriche da immersione subacquea con cui gli attori si autoilluminavano “di un’infernale luce blu e rossa” [9]. L’uso delle torce elettriche – come delle lampadine domestiche e dei neon – era ricorrente negli spettacoli di Leo De Berardinis. In Sudd (1974) egli stesso frugava in scena “nel buio con una torcia, cercando di stanare i compagni”. In Udunda Indina (1980) erano invece gli spettatori ad azionare torce a dinamo – che erano state loro fornite all’ingresso – per illuminare la scena: con una modalità di coinvolgimento del pubblico che richiama quella adottata da Marcel Duchamp e Man Ray nella Exposition Internationale du Surréalisme del 1938, alla Galerie des Beaux-Artes di Parigi [10].

L’impiego di apparecchi illuminanti non teatrali è ricorrente nella storia del teatro di ricerca (vedi l’esperienza delle cosiddette “cantine romane” degli anni Sessanta e Settanta); così come quella degli oggetti di luce: dai fiori luminosi di Prampolini in Matoum et Tévibar (1919); o dalla cosiddetta “scena lampada” di Antonio Valente per la messinscena di Anton Giulio Bragaglia di Per fare l’alba, lo stesso anno [11], fino agli oggetti di luce di Robert Wilson o della Societas Raffaello Sanzio. Quest’ultima ha anche impiegato fonti in disuso, dalla grande carica evocativa e forza primaria, quali le fiamme libere alimentate a gas, regolate attraverso leve come nei jeux d’orgue ottocenteschi, impiegate in Gilgamesh (1990).

Anche la danza contemporanea non raramente ha utilizzato i mezzi illuminanti come dispositivi dotati di precisa valenza scenica. A volte, facendoli partecipare direttamente ai movimenti coreografici e alle dinamiche spaziali. Per Astral Convertible (1989) di Trisha Brown, ad esempio, Robert Rauschenberg ideò delle strutture metalliche su ruote, di differenti altezze, sulle quali erano installati, con alimentazione a batteria, apparecchi illuminanti e sonori. Le strutture potevano essere spostate dagli stessi danzatori, mutando così, nel corso della performance, sia l’organizzazione dello spazio che la provenienza del suono e delle luci. Queste ultime erano costituite da una serie di diffusori a emissione molto intensa e bianca che facevano brillare i costumi chiari dei danzatori [12].

Non sono mancati i casi nei quali la vita scenica degli apparecchi è stata pensata anche in relazione ad una loro performance “vocale” o sonora. Moholy-Nagy parlava di suoni che “compaiono in punti inaspettati – per esempio una lampada ad arco che parli o canti” [13]; diversi anni prima, Max Reinhardt, dando disposizioni per la ristrutturazione di un teatro a Berlino, aveva scritto: “gli schermi delle luci della ribalta potrebbero essere in forma di berretti a sonagli (a corona). Magari con un impulso elettrico i sonagli potrebbero davvero segnalare l’inizio della recita. Sarebbe davvero magnifico e sicuramente facile da fare (campanelli di biciclette)” [14].

Questo tipo di disposizione ad un uso direttamente performativo delle fonti luminose opera di frequente nelle azioni artistiche. Specialmente nei casi in cui le sorgenti utilizzate sono di tipo non teatrale o coincidono con degli oggetti. Se si guarda alla storia degli happening e delle performance degli artisti visivi, si vede chiaramente come in esse si sia affermata una certa disposizione a incorporare la luce nelle cose e nelle azioni quale loro parte costitutiva e concreta, piuttosto che usarla come mezzo per illuminare. Anche qui gli esempi potrebbero essere molto numerosi. Basti citare la musicista-performer newyorkese Laurie Anderson, che, dai primi anni Settanta, è una delle più vivaci sperimentatrici di tutti i possibili rapporti tra luce e oggetti, corpo, suono. Nei suoi lavori tende a mettere in gioco, insieme, strumenti tradizionali ed alta tecnologia, costruendo performance nelle quali spesso integra luce, videoproiezioni e monitor con suono, scena, azione, abiti, strumenti musicali, mettendo a volte in atto una sorta di elettrificazione generalizzata del corpo e delle cose [15]. Oppure l’artista praghese Jana Sterbak. Il suo La robe (1984), era un vestito in rete metallica e resistenze elettriche che – attivate da un sensore – si infuocavano ogni volta che lo spettatore si avvicinava. In Artist Is a Combustible (1986), della stessa artista, era la figura umana a emanare luce: una fiamma molto alta, prodotta da polvere pirica, si innalzava dalla testa della performer. Gli occhi-laser di Stelarc – cyberartista cipriota con base in Australia – in una sua nota performance dell’inizio degli anni Ottanta realizzavano un ribaltamento del rapporto occhi-visione: i primi, anziché ricevere l’immagine, la emettevano. Negli ultimi decenni si è verificato un certo scambio tra il teatro di ricerca e questo tipo di esperienze, che del resto al teatro sono contigue, concretizzatosi in lavori nei quali la luce e i suoi strumenti sono divenuti elementi direttamente performativi.

Strutture della luce attiva

Certamente le pratiche della luce teatrale sono state in qualche misura legate, in ogni periodo storico, alle condizioni generali nelle quali le rappresentazioni venivano effettuate. Le modalità del suo impiego erano legate alle consuetudini e alle convenzioni della cultura teatrale, alle forme dell’architettura, al livello tecnologico. Si può pensare che gli autori di teatro abbiano, in linea di massima, sempre scritto avendo presenti quelle condizioni, sia in contesti di luce naturale – come il teatro classico all’aperto – che di luce artificiale. Nei testi delle tragedie greche vi sono spesso riferimenti alla luce naturale o agli astri così come potevano esser percepiti dallo spettatore nel plein air del teatro. Nella scena all’italiana, l’obbligo di recitare in prossimità delle luci di ribalta costituiva una condizione della quale la struttura del testo e delle azioni risentiva certamente in maniera rilevante.

Con l’arrivo dell’energia elettrica, e con le maggiori possibilità tecniche e l’aumentata flessibilità dei mezzi a questo legate, come abbiamo visto, si crearono per la luce nuovi margini di libertà nella ricerca dei propri riferimenti per strutturarsi. Potremmo sommariamente (e, anche qui, con i limiti propri di ogni classificazione) indicare le seguenti declinazioni della luce teatrale, in base ai riferimenti che essa, a partire da quella nuova fase, ha adottato per strutturarsi:

1) luce materializzata negli oggetti (spettacolo elettrico) e nel corpo (Loie Fuller), e che da essi – e dal loro movimento – trae forma e capacità costruttiva e drammatica;

2) luce concentrata, non incorporata negli oggetti e nell’attore, ma verso di essi direzionata, la cui forma, struttura ed organizzazione nello spazio e nel tempo viene definita in rapporto alle azioni, al testo, alla regia;

3) luce non circoscritta, permeata di un senso atmosferico o cosmico, dotata di capacità evocativa in direzione psicologica (suggestione di stati d’animo), strutturata in relazione al testo drammatico o drammatico-musicale e all’impostazione registica. In combinazione con la luce indicata al punto 2, essa ha contraddistinto le ricerche di Fortuny, Appia, Craig; i quali hanno esplorato, con un elevato grado di sensibilità e coscienza, le possibilità espressive dei due tipi di luce e delle loro reciproche relazioni;

4) luce-colore che stabilisce in rapporto alla musica l’impianto sul quale definire il proprio percorso espressivo-compositivo (musica cromatica ed esperienze teatrali da questa derivate o influenzate);

5) luce, infine, che cerca in se stessa le regole del proprio strutturarsi, tentando una strada autonoma rispetto agli altri elementi espressivi. Essa, in diverse forme e con diversi gradi di commistione con altri tipi di luce, fu propria anche delle esperienze di Loie Fuller, Appia, Craig; ma soprattutto, all’interno di ricerche rivolte a conferirle un maggior grado di indipendenza, dei lavori di Balla, Kandinskij, Moholy-Nagy, Hirschfeld-Mack. Ebbe in Wilfred un fautore estremo. E trovò in Salzmann (perlomeno nel Salzmann della salle eclairante di Hellerau) una originale forma di coniugazione con la luce atmosferico-cosmica indicata al punto 3.

Il primo tipo di luce, che trae i riferimenti per definire la propria struttura innanzitutto dal movimento, dal corpo e dagli oggetti, ha avuto i propri sviluppi principalmente nei campi della performance d’arte e della danza. Il lavoro del coreografo statunitense Alwin Nikolais, del quale parleremo più avanti, costituisce uno dei momenti più avanzati in questa direzione.

La ricerca e la riflessione attorno al secondo e al terzo tipo di luce hanno avuto momenti fondamentali, come detto, in Fortuny, Appia, Craig. Ma c’è voluto del tempo perché l’applicazione di idee come quelle da loro portate avanti si potesse avvalere di condizioni tecniche adeguate [16], soprattutto nel campo delle grandi produzioni. Fu proprio il teatro di Bayreuth – sede per la quale Appia aveva elaborato i suoi progetti wagneriani, fermamente osteggiati dalla moglie del musicista, Cosima – a divenire, ad un certo punto, a dispetto di quella vicenda, luogo-guida dell’applicazione delle nuove idee di spazio-luce. Questo avvenne a partire dai primi anni Cinquanta, quando la visione conservatrice di Cosima e del figlio Sigfried fu contraddetta dalla “terza generazione” della famiglia Wagner: i nipoti Wieland e Wolfgang, i quali, avvantaggiandosi anche del maggior grado di evoluzione dell’illuminotecnica, applicarono alla scena wagneriana soluzioni molto innovative, fortemente debitrici nei confronti di Appia [17].

Wieland Wagner, in particolare, fu assertore di una messinscena come esperienza spirituale, dove lo spazio e il tempo sembravano evolversi in una dimensione immateriale, impalpabile, al limite della perdita dei riferimenti dimensionali e della gravità; e dove la scena e la luce erano espressioni dei moti interiori dei personaggi [18]; con risultati di grande pregio, come nelle messinscene a Bayreuth di Parsifal (1951), Tristano e Isotta (1952), Sigfrido (1958).

Su una linea simile, rispetto all’opera di Wagner, hanno proseguito nel corso del tempo, a Bayreuth come altrove, altri scenografi o registi-scenografi. Tra essi, Josef Svoboda, saltuariamente coinvolto in produzioni wagneriane a partire dalla fine degli anni Cinquanta; Günther Schneider-Siemmsen o Richard Peduzzi, a partire dagli anni Settanta; Jeanne Pierre Ponnelle dagli anni Ottanta; Robert Wilson, con le sue recenti messinscene di Lohengrin (1998) e dell’intera Tetralogia (2005). Artisti che hanno portato avanti la loro ricerca sullo spazio-luce e sulla dimensione cosmica della scena nel loro lavoro in generale [19] mettendo a frutto, ognuno secondo un proprio modo, l’apporto dei nuovi strumenti, delle nuove tecniche, delle nuove possibilità di interazione tra illuminazione, proiezioni e scenografia. Arrivando, in qualche misura, lì dove Appia non era potuto arrivare.

La fig. 1 è indicativa di come immagini ed atmosfere vicine a quelle prefigurate dall’artista svizzero siano state rese possibili, in anni molto successivi, dalle nuove tecniche. Se si raffronta questa foto di scena relativa alla “foresta sacra” di Parsifal, realizzata negli anni Sessanta dallo scenografo Heinrich Wendel, con il bozzetto della stessa scena disegnato da Appia alla fine dell’Ottocento (fig. 2), questo risulta molto evidente. Wendel era uno dei maggiori esperti di “proiezioni plastiche”; proiezioni, cioè, mandate su fondali – anche trasparenti – di grandi diapositive a colori ottenute fotografando modellini illuminati secondo criteri precisi, coerenti con la scenografia in scala reale. Proiettò in quel caso, su dei tulle disposti in successione, diapositive di fondalini dipinti in miniatura che rappresentavano grandi fusti di alberi. Ottenendo una scena con una qualità atmosferica molto vicina a quella dei bozzetti di Appia. Per accrescere la profondità ed integrare la scenografia e la luce con le azioni, fece rivestire di tessuto opaco le zone di tulle corrispondenti ad alcuni degli alberi proiettati, per permettere ai componenti del coro di scomparire dietro di essi al momento del loro passaggio [20].

Per quanto riguarda i tentativi della luce-colore di strutturarsi sulla base della musica, essi non sembrano aver aperto prospettive rilevanti al percorso artistico della luce lì dove venivano proposte corrispondenze letterali suono-colore e dove non si faceva riferimento ad altre strutture, formali o drammatiche, oltre quelle musicali. La musica cromatica è stata peraltro alimentata, in molte delle sue espressioni, da posizioni spiritualiste, mistiche, spesso motivate dalla carica suggestiva della luce-colore in sé, che non hanno giovato a indirizzarne gli sviluppi verso ricerche di struttura. La vaghezza nell’uso del colore e l’ingenuità nello stabilire corrispondenze luce-suono sono atteggiamenti che del resto non hanno mai smesso di riproporsi sistematicamente nel tempo; spesso in corrispondenza del comparire di nuovi strumenti e di nuove tecnologie; circostanza che, soprattutto nella fase iniziale dell’uso di quei mezzi, sembra attirare particolarmente tale tipo di attitudini.

Basti pensare, tra i tanti esempi possibili, a come l’orizzonte trascendentale e la spettacolarità effettistica del teatro di massa dei Prometheans abbiano trovato nuova attualità in idee e pratiche della luce in ambiente psichedelico e new age. O come gli esperimenti storici che relazionavano il suono con la luce-colore in forma ingenua siano stati sostanzialmente ripresi, nel loro spirito, dagli spettacoli-laser a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Vedi la Sonovision, sistema inventato nel 1968 dallo statunitense Lloyd Cross, e da lui brevettato; concepito per “dare immagine al suono” puntando i raggi laser su membrane riflettenti attaccate ai diffusori acustici e vibranti insieme ad essi: per cui la luce, riflessa su uno schermo o su un muro, produceva forme che conseguivano direttamente dalle vibrazioni sonore. O l’Audiovideolaser, dispositivo presentato dallo stesso autore all’Expo di Osaka del 1970, che si basava anch’esso su una semplice relazione di causalità diretta tra suono e immagini [21]. Va da sé come modalità simili (e del resto qui bisognerebbe ricorrere ad una distinzione tra uso artistico ed extra-artistico della luce) siano ampiamente rintracciabili in forme di intrattenimento come gli spettacoli turistici di sons et lumières o i concerti rock; o in alcune soluzioni di arte (sedicente) interattiva, o di uso di sistemi LED reattivi al suono; oppure ancora nei “sonogrammi” elettronici: i software che “disegnano” la musica attraverso immagini astratte in movimento.

Risalendo indietro negli anni, si può ritrovare, come abbiamo visto, una spinta diversa rispetto a questo tipo di approccio. In particolare in alcune esperienze delle avanguardie storiche del Novecento, rivolte a riagganciare la luce-colore a istanze di rigore e progettualità, e a ricerche linguistiche e strutturali. Se Ginna e Corra, e poi Ricciardi, ed altri personaggi partecipi di un certo clima spiritualista ed esoterico diffuso nel loro tempo [22], appartenevano – a dispetto del fascino di alcune loro visioni – ad un pensiero della luce vago e poco verificato – le cose presero un’altra piega con Balla, perlomeno sul piano della definizione ideativa. Feu d’artifice, come abbiamo visto, fu un tentativo di coniugare la luce-colore con la forma ed il movimento; e di organizzarla in precise strutture di spazio e di tempo. Del resto già Loie Fuller aveva tentato un lavoro rigoroso sulla luce-forma in rapporto al movimento. In anni successivi, furono gli esponenti del Bauhaus dei quali abbiamo parlato a portare quel tipo di istanze a conseguenze più avanzate. È con questi artisti che iniziò a formarsi una vera e propria coscienza della luce e una ricerca indirizzata alla costruzione di un linguaggio.

Note

[1] Brecht, Scritti teatrali, Einaudi, Torino, 1962 (ed. or. 1940) , pp. 220-221. Brecht fece anche uso di proiezioni, ma, coerentemente con il suo discorso sulla lucidità critica dello spettatore, erano proiezioni solo di didascalie. Scrisse nel 1932: “Le proiezioni non sono affatto un espediente meccanico nel senso di un complemento, un ponte dell’asino; per lo spettatore non hanno valore accessorio, ma di paragone: escludendo un’immedesimazione totale da parte sua, interrompono una sua partecipazione meccanica” (ivi, p. 44).

[2] Mango, La scrittura scenica, Bulzoni, Roma, 2003, pp. 257-258.

[3] Mejerchol’d, Il revisore (1925-26), a cura di A. Tellini, Monteleone, Vibo Valentia, 1997. Mejerchol’d era anche assai attratto dalle opportunità che la luce offriva di lavorare sul tempo in senso dinamico, consentendo di “cambiare un quadro dietro l’altro mantenendo immobile il palcoscenico” (V. Mejerchol’d, Il teatro e il cinema (1928), in Id., La rivoluzione teatrale, Editori Riuniti, Roma, terza ediz. 2001, p. 228). Per il regista russo questo era un ulteriore modo attraverso il quale il teatro poteva divenire concorrenziale rispetto al cinema. In tale direzione, per i suoi spettacoli del periodo 1924-35, nei quali la componente visiva era molto importante, concepì complesse partiture luministiche, che definì svetomantaz: “illuminomontaggio”.

[4] Con questo spettacolo, presentato a Pietroburgo, l’autore intendeva rompere con tutte le convenzioni. Le scelte visive e registiche di Malevič erano coerenti con il carattere fonetico del testo di Kručënych e con le sonorità amorfe della musica di Matjušin. Le scene – totalmente in bianco e nero – furono realizzate con grande esiguità di mezzi. Il teatro disponeva tuttavia di un efficiente impianto di illuminazione, con regolazione centralizzata. E da questo il lavoro trasse vantaggio. Il poeta Livšic scrisse che il nucleo creativo dell’opera era costituito dalla scena e dai costumi, ma che la sua originalità stava “nell’uso della luce come principio che crea la forma”. La scena era costituita da un rigoroso sistema di volumi. Le figure vi “erano tagliuzzate da rasoiate di luce: di volta in volta perdevano mani, piedi, testa, perché per Malevič erano solo entità geometriche, che potevano non solo essere scisse nelle loro componenti, ma anche dissolte del tutto nello spazio pittorico” (B. Livšic, Polutoraglazyj strelec, Leningrado, 1933, cit. da J. Kiblickij in Aa.Vv., Kazimir Malevič: oltre la figurazione, oltre l’astrazione, catalogo della mostra, Artificio-Skira, Firenze, 2005; cfr. anche A.M. Ripellino, ivi, pp. 63-64). Diverse ricostruzioni dello spettacolo sono state realizzate negli anni. Tra esse, quella del California Institute of the Arts del 1980-83 (cfr. R. Benedetti, Ricostruzione:“La vittoria sul sole”, in Aa. Vv., Russia 1900-1930. L’Arte della scena, a cura di F. Ciofi degli Atti e D. Ferretti, catalogo della mostra, Electa, Milano, 1990, pp. 242-245).

[5] Secondo Ladislao Mittner, il catalizzatore dello Schau espressionista era il riflettore, che “trasformando ininterrottamente la geometria dello scenario” coinvolgeva tutto “in un solo movimento, che era una serie di schianti e di squarci, una serie di urli” (L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino, 1971, p. 1206).

[6] Mango, La scrittura…, cit. p. 265. Bene parlava del teatro come “dannato alterco critico tra l’azione, la parola e la luce” (C. Bene, La prima rappresentazione, in R. Lerici, La storia di Sawney Bean, Lerici, Milano, 1964, p. 56) e affidava sempre alla luce un ruolo di tessitura drammatica.

[7] Brecht, Scritti…, cit., pp. 220-221.

[8] Manzella, La bellezza amara. Il teatro di Leo de Berardinis, Pratiche, Parma, 1993, pp. 16 e 17.

[9] Ivi, p. 17.

[10] Duchamp, che era responsabile dell’allestimento, aveva fatto dipingere le pareti della galleria di nero, coprire i soffitti con sacchi di carbone sospesi e collocare un braciere elettrico in mezzo allo spazio espositivo. Aveva inoltre pensato di utilizzare, nell’ambiente oscurato, luci che avrebbero dovuto accendersi, tramite sensori, all’avvicinarsi dei visitatori alle opere (cfr. J. Marcel, The History of Surrealist Painting, Grove Press, New York, 1967, pp. 281-282). Il progetto – vero prototipo di allestimento interattivo – si rivelò tecnicamente impraticabile. Duchamp optò allora, con l’aiuto di Man Ray, master of lighting ufficiale della mostra, per l’idea di fornire ai visitatori torce a batteria con le quali essi potevano individuare e illuminare le opere nel buio.

[11] È Mario Verdone a parlarne in questi termini. Valente, scrive Verdone, “usa lampade che emanano luce come bomboniere, ficcate da tutte le parti della scena (…). I pilastri emanano luce quali parti della stessa architettura scenica. Dando luce-atmosfera-ambiente creano lo stato d’animo del momento. È come una ‘scena-lampada’; anzi sono lembi di scena-lampada” (M. Verdone, Teatro del tempo futurista, Lerici, Roma, 1969, p. 166).

[12] Cfr. S. Peck, L’armonia delle stelle, in “Contemporanea”, n. 3, Torino-New York, 1989.

[13] Moholy-Nagy, Teatro, circo, varietà, in O. Schlemmer, L. Moholy-Nagy, F. Molnár, Il teatro del Bauhaus, Einaudi, Torino, 1975 (ed. or. 1925), p. 49.

[14] Lettera del 1901 a Berthold Held, cit. in E. Fuhrich, G. Prossnitz (a cura di), Max Reinhardt. I sogni del mago, Guerini e Associati, Milano, 1995, p. 33. Questa idea va inquadrata all’interno della visione reinhardtiana della tecnica come fattore drammaturgicamente attivo. Nelle note di regia relative a La via della promessa (1937), scriveva ad esempio: “Alcuni cambi di scena possono essere anche visti o almeno percepiti: quando cala dall’alto un blocco di roccia, quando sale dalla botola una fontana o altro ancora, bisogna avere un’impressione come se Dio muovesse il mondo” (ivi, p. 163). Il lavoro di Reinhardt fu di grande rilievo per quanto riguarda la luce. All’interno delle sue messinscene spesso grandiose, la luce era da lui intesa come sostanza dinamica, musicale, viva. Il regista austriaco fu avverso alla scenografia dipinta, alla scenotecnica tradizionale “all’italiana”, all’uso di elementi piatti manovrati dalla graticcia. “Ciò che viene da lassù – scrisse – è quasi sempre posticcio. Innanzitutto quelle pezze da piedi azzurre del buon Dio, poi tutte le città, le montagne e i castelli svolazzanti, le chiome degli alberi dipinte e gli spaventosi soffitti” (lettera a Berthold Held del 1905, cit. ivi, p. 53). Propenso alla totale reinvenzione del luogo scenico, attuò spesso una efficace combinazione di scene costruite (manovrate a terra, in alcuni casi con dispositivi meccanici) con i movimenti dell’illuminazione e del colore, ottenendo organismi scenici in fluida metamorfosi, dove veniva messa sapientemente a frutto la capacità della luce di cambiare le atmosfere, modulare lo spazio e il tempo, mutare luoghi e punti di vista, ritagliare le figure degli attori nella scena. Autore di “impressionistici affreschi, traboccanti di dissolvenze, giochi di luce, crepuscolari atmosfere” (M. Fazio, Lo specchio il gioco e l’estasi, Levi, Roma, 1988, p. 88; seconda ediz. Bulzoni, Roma, 2003), fu fautore di un teatro come “magico incontro di colori”, come disse Thomas Mann (cit. ivi, p. 60). Usò in particolare il colore per connotare espressivamente singole situazioni o oggetti, con esiti di magnificenza visiva e di grande spettacolarità. Utilizzò spesso luoghi non teatrali. Apertissimo alle innovazioni tecniche, le promosse o incoraggiò egli stesso, avendo peraltro notevole cognizione delle questioni in questo campo. Già nel 1904 aveva affermato la necessità di sostituire la “cupola celeste” con un fondale trasparente, che potesse essere utilizzato anche per le retroproiezioni, cosa che non era possibile con il dispositivo Fortuny. Sulle messinscene di Reinhardt, oltre il citato Lo specchio, il gioco e l’estasi di Mara Fazio, cfr. anche, della stessa autrice, Il meraviglioso di Reinhardt, in Aa.Vv., La scena ritrovata. Mitologie teatrali del Novecento, a cura di D. Gambelli e F. Malcovati, Bulzoni, Roma, 2004, e Reinhardt e il “Sogno di una notte di mezz’estate” di Shakespeare, in Id., Regie teatrali. Dalle origini a Brecht, Laterza, Bari, 2006.

[15] Cfr. L. Anderson, Stories from the Nerve Bible, Harper Collins, New York, 1994; Id., The Record of the Time, catalogo della mostra, Mazzotta, Milano, 2004.

[16] L’influenza di Appia e Craig fu immediata ed estesa già nei primi quindici anni del Novecento, soprattutto tra gli scenografi di ambiente espressionista: da Ludwig Sievert a Fritz Erler, a molti altri (cfr. D. Bablet, Esthétique général du décor de théâtre de 1870 à 1914, CNRS, Parigi, 1983). E si può dire che tale influenza non abbia mai smesso di operare. Per fare un esempio recente piuttosto significativo, lo sviluppo dell’idea craighiana della scena modulare mobile (piena di conseguenze, come abbiamo visto, rispetto alle questioni della luce) si ritrova pienamente nel progetto per il teatro lirico di Cagliari (1965) di Maurizio Sacripanti, concepito come spazio interamente organizzabile in diverse soluzioni spaziali, con un sistema di parallelepipedi meccanici mobili, comandati dal computer (cfr. M. Sacripanti, Un teatro in moto, in Id., Città di frontiera, Bulzoni, Roma, 1973).

[17] “I fratelli Wagner (…) hanno inteso liberare lo spettacolo wagneriano dalla chincaglieria ottocentesca, rifacendosi con mezzo secolo di ritardo, e senza riconoscerlo esplicitamente, alla lezione di Appia. Eliminati draghi, corvi, cavalli e, in genere, i riferimenti figurativi (ai quali tuttavia Wolfgang si dimostra più incline di Wieland), essi hanno sfruttato abilmente le risorse dell’odierna scenotecnica perseguendo una drastica essenzialità (…). Scene come quella delle Norne o dell’incantesimo del fuoco della Tetralogia di Wieland Wagner (una piattaforma e un orizzonte di nuvole cupe o di cieli abbaglianti) hanno una suggestione vertiginosa: su una levigata cima dell’universo i personaggi diventano giganteschi per l’assenza d’ogni riferimento proporzionale” (L. Aguirre, Wagner, Richard, in Enciclopedia dello Spettacolo, Le Machere, Roma, 1954, ad vocem).

[18] Sull’opera di Wieland cfr. anche: W. Wagner, Tradition et recreation, in Actualité de Wagner, Editions de la Festspielleitung, Bayreuth, 1952; C. Lust, Wieland Wagner et la survie du théâtre lyrique, La Cité, Losanna, 1969; F. Herzfeld, Neues Bayreuth, Rembrandt Verlag, Berlino, 1960.

[19] Schneider-Siemmsen ha scritto che la possibilità di creare uno spazio cosmico in teatro è legata ad “un innato senso musicale, che permetta di trattare sensibilmente tutti gli avvenimenti esteriori ed interiori come espressioni simboliche” e alla “capacità di infondere spirito alle idee più astratte”. Ha inoltre affermato: “uno dei miei progetti è quello di creare scenografie in cui la gravità apparentemente scompare” (G. Schneider-Siemmsen,The Stage as Cosmic Space, in Aa. Vv., Opera, cit, p. 55, trad. nostra).

[20] Wendel ha osservato che l’efficacia delle proiezioni plastiche è dovuta al fatto che “la foto del modello tridimensionale permette di combinare tre differenti effetti attraverso la proiezione: l’effetto visivo di una buona fotografia a colori, l’impalpabilità dell’immagine proiettata e l’effetto di estensione spaziale dovuto alla proiezione stessa (…). Quando l’occhio umano percepisce un oggetto lontano, le variazioni della lunghezza focale della sua lente sono minori che quando percepisce un oggetto vicino; e vi è anche meno parallasse. Quindi l’occhio fa affidamento quasi esclusivamente sul “sentimento” tridimensionale dell’oggetto e sulla percezione dei chiaroscuri; cose, ambedue, che si possono ottenere con fotografie di modelli tridimensionali” (H. Wendel, “Plastic” Projection in Stage Design, in Aa. Vv. Opera, a cura di R. Hartmann, Chartwell Books Inc., Secaucus, N. J., 1976, p. 44, trad. nostra).

[21] Cfr. Aa. Vv., Pavilion, a cura di B. Kluver, J. Martin, B. Rose, Dutton & Co., New York, 1972. Dai primi anni ’70, il laser show si diffuse negli Stati Uniti come spettacolo di intrattenimento, spesso presentato nei planetari, incentrato su effetti visivi astratti concepiti in relazione alla musica. All’inizio gli apparecchi laser erano mossi a mano dagli operatori. Il primo spettacolo laser automatico fu realizzato solo alla fine degli anni Settanta (Lovelight, Hayden Planetarium, Boston, 1977). Esso voleva rappresentare la storia della vita sulla terra a partire dal Big Bang (cosa che non può non indurre sospetti di ingenuità). Una declinazione diversa dell’uso del laser fu costituita dalla cosiddetta laser art, “lanciata” dalla mostra del 1969 al Cincinnati Art Museum: Laser Light: A New Visual Art, curata da Leon Goldman. Vi presero parte artisti come Mike Campbell, Baron Kody e Rockne Krebs, che usarono specchi e fumi per rendere visibili i laser nell’ambiente. Altra importante esposizione del periodo fu N-Dimensional Space (Finch College Museum of Art, New York, 1970), alla quale parteciparono, tra gli altri, Emmeth Leight, Bruce Naumann e il citato Lloyd Cross. Anche l’idea di utilizzare l’olografia – tecnica che deriva dal laser – come mezzo artistico si fece avanti negli anni Sessanta (cfr. H. Wilhelmsson, Holography: A New Scientific Technique of Possibile Use to Artists, in “Leonardo”, n. 1, 1968; J. Pethik, On Sculture and Laser Holography: A Statement, in “Arts Canada”, dicembre 1968). Tra i principali artisti che ne hanno fatto uso vi sono, oltre lo stesso Bruce Naumann, Jerry Pethick, Carl Fredrik Reuterswärd, Margareth Benyon. Nell’ambito delle arti visive, il laser ha trovato un suo ruolo significativo soprattutto lì dove il suo uso si legava ad una poetica che non intendeva caratterizzarsi attraverso lo strumento usato (estranea quindi ad ogni connotazione di “laser art”). È il caso, ad esempio, dell’artista romano Maurizio Mochetti, che, a partire dai primi anni Ottanta, ne ha sempre fatto un’utilizzazione rigorosa e concettualmente sottile, come uno tra i diversi materiali della sua arte (cfr. G. Celant, Maurizio Mochetti, Skira, Milano, 2003).

[22] Non molto lontani da Ricciardi e dalla sua concezione della luce come fluido che si materializza in scena furono personaggi come Augusto Mauro Montalti o Pino Masnata, ambedue di ambiente futurista. Il primo, allievo di Balla, propose nel 1920 il “teatro elettro-vibro-luminoso”: forma spettacolare basata su suggestioni visivo-sonore comandate dal vivo da un “Maestro di Vibrazioni”. Masnata fu invece l’ideatore del “teatro visionico”, anch’esso del 1920, col quale si propose di far incarnare pensieri, desideri, stati d’animo, servendosi di “linee, luci e velari colorati” (S. Cigliana, Futurismo esoterico, La Fenice, Roma, 1996, p. 211).